今回の講義は、英検準1級のリーディングパート大問3「長文読解問題」の対策です。

大切なので繰り返しますが、

英検準1級に合格するためには、一般的な英語能力を高めておくことはもちろんですが、それに加えて、「英検に固有の問題形式」を理解し、対策をしておくことが非常に大切になります。

テクニックばかりを追ってはいけませんが、「ツボ」はあります。

特に、大問3「長文読解問題」については、公式化できる解き方がありますので、これを必ず身につけてください。

それでは、さっそく始めましょう。

英検準1級の長文読解問題の対策

英検準1級の大問3「長文読解問題」は全部で3つあります。

すべて、4つの選択肢の中から適切なものを選ぶ形式です。

3つの英文であえて違う点をあげるとすれば、文字数が若干異なっていることぐらいです。

だいたいの文字数は以下のとおりです。

- 1つ目の英文:300語程度

- 2つ目の英文:400語程度

- 3つ目の英文:500語程度

ほぼ毎回、上記のとおり出題されます。

ただ、この程度の文字数の違いであれば、問題を解く上では大して意識する必要もありません。

これからお話しする解き方を実践していただければ、長文読解問題はあなたの得点源にすることができます。

それでは、ついてきてくださいね。

英検準1級「長文読解」の解き方

英検準1級の長文を初めて見た方は(とくに英検2級を受けたことのある方は)、準1級の英文の量にびっくりするかもしれません。

2級までと比べると、英文の量はたしかにグッと増えます。

ただ、英検の長文問題の「問題の作り方」のセオリーはまったく変わっていません。

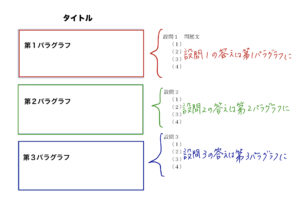

そのセオリーを図にすると、以下のようになります。

この図の意味するところ、わかりますか?

言葉にすると、こんな感じになります。

- 1つ目の設問の答え⇒本文第1パラグラフにある

- 2つ目の設問の答え⇒本文第2パラグラフにある

- 3つ目の設問の答え⇒本文第3パラグラフにある

まれに、第1問の答えが第2パラグラフのはじめの文章にある、などの例外もありますが、それでも根拠となる本文の文章が前後することはありません。

この知識があることで何が良いのかというと、

長文問題を「短文問題」として解くことができるということなんです。

「短文問題化」して解く

準1級の問題は英文の量が多くて大変だ…

と感じていた方は、今すぐその考えを改めてください。

英検準1級の問題は、パラグラフごとに解答するすることで、短文問題として解くことができます。

つまり、1問目の答えは第1パラグラフに書いてある。2問目の答えは第2パラグラフに書いてあるんです。

これはもはや長文読解ではなく、短文読解ですよね。

この構成を知っていれば、

- 正しい答えを選べる確率がグッと上がりますし、

- 解答時間を圧倒的に短縮することが可能です。

ということで、この構成を使って、英検準1級の長文問題を解く手順をまとめると以下のようになります。

読めないタイトルについて

英検準1級のレベルになると、英文のタイトルについては、見たことのない単語等もあって、意味がわからないケースもでてくると思います。

ですが、気にする必要はまったくありません。

もちろん、タイトルの意味がはっきりわかればいいに越したことはありませんが、わからないことで、あせったり不安になったりすることが一番よくないです。

タイトルの意味はわからなくても、問題は解けます!

ですので、手順に沿って冷静に、すすめていってください。

パラフレーズ(言い換え)された選択肢を見抜く

設問とパラグラフの関係は理解できましたね。

つぎは、実際に問題を解くにあたって役に立つ「視点」の話です。

結論から言うと、

本文に書かれている言葉を「パラフレーズ(言い換え)」した選択肢があれば、それが正答の確率が高いんです。

実際の準1級の過去問から具体的な例をあげると、

本文に

- people who live in poverty

とあり、選択肢に

- those who are less fortunate

とありました。

このふたつは、「同じことを言っている」ということがわかりますか?

本文の「people who live in poverty:貧しい生活を送る人々」イコール、選択肢の「those who are less fortunate:恵まれない人々」なんです。

つまり、同じ内容のことを、言葉を変えて表している。

正解の選択肢には、こういう特徴があるんです。

問題を作る側の視点から考えてみましょう

問題作成者は、4つの選択肢のうち、間違えの選択肢を3つ作り、正しい選択肢をひとつ作る必要があります。

その時、正解の選択肢として本文に書かれている表現をそのまま選択肢に使ってしまうと、簡単に答えがわかってしまいますよね。

そうならないように、本文の表現を少し変えて(もちろん意味は変えないように)選択肢をつくっているのです。

さいごに、制限時間を体感しておく

大問1の「語彙問題」、大問2の「穴埋め問題」の対策でもお話ししましたが

長文読解問題においても「制限時間の体感化」は必須です。

この長文問題のあとに控えているライティング(英作文)はもちろんですが、

少し裏技的になりますが、リスニング問題の「先読み」のためにも、じゅうぶんな時間を確保しておきたいためです。

(英検準1級のリスニング問題では、この「先読み」がどれくらいできているかで、正答率が格段に変わります。)

このためにも、制限時間を「頭で理解する」のではなく、「体感できている」状態にしておく必要があります。

具体的にお話ししましょう。

英検準1級における、リーディングとライティングをあわせた、いわゆる「筆記」全体での解答時間は90分です。

筆記全体での解答時間の理想的な配分は、おおよそ以下のとおりとなります。

| 区分 | 設問タイプ | 問題数 | 1問あたり時間目安 | 時間配分 |

|---|---|---|---|---|

| リーディング | 語彙・語法(空所補充) | 18問 | 1分 | 18分 |

| 長文の語句空所補充 | 6問 | 2分 | 12分 | |

| 長文の内容一致選択 | 7問 | 2分 | 14分 | |

| リーディング合計 | 31問 | ― | 44分 | |

| ライティング | 英文要約(60〜70語) | 1題 | ― | 20分 |

| 意見英作文(120〜150語) | 1題 | ― | 25分 | |

| ライティング合計 | 2題 | ― | 45分 | |

| 筆記合計 | 33問 | ― | 90分 | |

※ 語彙は1問1分、長文は1問2分を目安にすると、リーディング44分+ライティング45分=合計90分で収まります。

上記のとおり、大問3の長文読解問題は全体で14分程度で終える必要があります。

英検準1級の長文読解問題は全部で7問です。

つまり、1問あたりにかけられる時間は2分が目安になります。

もちろん、各設問の難易度によって多少の前後は問題ありませんが

この「1問あたりに充てられる制限時間」を体感しておくことが、試験当日のペース配分、メンタルの落ち着きに大きく寄与します。

「ペース配分」「メンタルの安定」は合格に直結する要素です。

過去問を使った学習をする際は、かならず制限時間を計り、体感化することを意識してください。

準1級の合格、応援していますのでがんばってください!

過去問の解答を徹底解説

ここまでで、英検準1級の「長文問題」の解き方はわかっていただけたと思います。

あとは過去問を使って実践力を磨いていきましょう。

以下のページで、英検準1級の長文問題の過去問の

- 解答

- 解き方

を、過去問を使ってくわしく解説していますので、ぜひ活用してください!